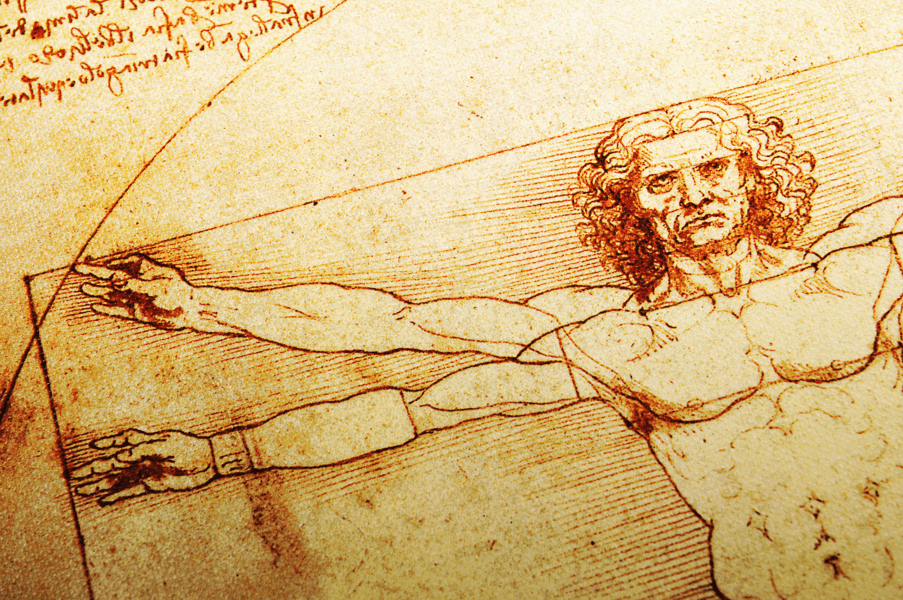

El conocimiento y la acción política presuponen el conocimiento antropológico. La política es una actividad humana, propia de los hombres: se gobierna, se administra, se juzga, se legisla, para otros hombres. La pregunta que el salmista le hace a Dios en varias oportunidades –“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?”- debería hacérsela un político a sí mismo. Hasta cierto punto, un buen político debería ser un buen antropólogo.

Si bien todo esto parece una obviedad, la política ha sabido pasarla por alto. Entre muchas otras cosas, ha habido en la historia sistemas totalitarios que violentaron la naturaleza humana, se han pretendido implementar normas y formas de gobierno que contradicen la cultura de un pueblo y, en fin, existe una infinidad de casos de traiciones, de desaciertos, de subestimaciones y sobreestimaciones dentro del ámbito de las relaciones interpersonales propias de la política.

El hombre como objeto de estudio ha sido abordado por diversas disciplinas. Podría así hablarse de varias antropologías: teológica, filosófica, biológica, psicológica, sociocultural. No son ellas contradictorias, sino que se complementan y se enriquecen. La política podría y debería acudir al auxilio de todas ellas para comprender al hombre.

Hay al menos tres dimensiones -que van de lo más general o la más particular- de este conocimiento antropológico que la política debería considerar: la natural (qué es el hombre en cuanto tal, en todo tiempo y espacio), la cultural (las condiciones de su existencia en un tiempo y espacio determinado) y la individual (quién es cada hombre, conjugando las dos anteriores con el modo particular y original de ser persona).

En primer lugar, con respecto a la naturaleza humana, debe señalarse que hay quienes niegan -como Jean Paul Sartre- la existencia misma de dicha naturaleza. No obstante, grandes autores han advertido la necesidad del conocimiento antropológico (para este caso, de lo que es el hombre en general) como presupuesto para pensar la política. La Ética nicomaquea de Aristóteles, que trata del bien y de la felicidad del hombre, precede a la Política; el Leviatán de Hobbes se inicia con una primera parte dedicada al hombre para luego abordar el tema del Estado. En este sentido, dice Carl Schmitt al comienzo del capítulo 7 de El concepto de lo político:

Se podrían analizar todas las teorías del estado y las ideas políticas basándose en su antropología, subdividiéndolas según presupongan, consciente o inconscientemente, un hombre “malo por naturaleza” o “bueno por naturaleza”. La distinción es por entero sumaria y no es adoptada en un sentido específicamente moral o ético.

Tanto las ideas como la misma acción política presuponen -quizás inconscientemente como advierte Schmitt- una idea acerca del hombre. Pero el ejercicio de la política exige pasar de la inconciencia a la conciencia: qué es el hombre, que es capaz de ser y de hacer, sus virtudes, sus vulnerabilidades, su capacidad de razonar y de sentir, su mentalidad, sus actitudes, sus comportamientos. Las funciones políticas de administrar, legislar o juzgar exigen un conocimiento lo más acabado posible de esa naturaleza. ¿Sobre qué bases decidirá e implementará la política un sistema educativo o un sistema penitenciario, por ejemplo, si no posee dicho conocimiento o si al menos no se formula una idea general acerca de qué es el hombre, cuál es su bien y cuál es su mal?

En segundo lugar, la dimensión cultural no se contradice con la anterior, sino que se yuxtapone; y ambas se fusionan. La tan mentada virtud de la empatía -que implica conocimiento- es exigible al político respecto al pueblo que pretende gobernar: su condición, su situación, su idiosincrasia, su modo de ser. Si bien cada ser humano es único e irrepetible, hay ciertos hábitos, costumbres, tradiciones comunes; características culturales en períodos y espacios determinados que el político debe conocer. Autores tan diversos como Aristóteles, Maquiavelo, Bodin, Bossuet, Montesquieu, Rousseau y muchos otros (incluyendo, entre nosotros, a Juan Bautista Alberdi) han observado la necesidad de adecuar la forma de gobierno y las leyes a las particularidades de cada pueblo. Y para ello hay que conocer al pueblo. Y este -he aquí otra obviedad- habita un suelo cuyas características (relieve, clima, recursos actuales y potenciales) lo condiciona y, por lo tanto, también reclaman conocimiento. El realismo no es solo una concepción filosófica. Es una exigencia política.

Así pues, la política debe considerar tanto la naturaleza humana en general como la cultura propia del pueblo en particular. En este sentido, tanto los modelos de organización constitucional como las políticas públicas pueden hasta cierto punto copiarse o trasplantarse de un país a otro, pero a condición de realizar las adecuaciones correspondientes.

En tercer lugar, en esta colección de obviedades, aparece la necesidad del conocimiento personal o individual del otro. Nadie hace política solo. La actividad política está compuesta por una compleja e insondable trama de relaciones interpersonales. El romanticismo de la soledad no es político. Quien quiera dedicarse a la política necesitará amigos y deberá lidiar o acordar con los enemigos. A unos y a otros hay que conocerlos. Vale recordar aquella escena cinematográfica de la película Patton (ganadora del premio “Oscar” en 1970) en la que el actor George C. Scott, que interpreta al general George Patton, está reclinado en su cuarto leyendo un libro escrito por Erwin Rommel, antes de enfrentarse, en el campo de batalla, con el ejército de Rommel.

Por el contrario, en la búsqueda de buenas voluntades, de amistades, de lealtades, el político se impone el deber de persuadir, de convencer, de conquistar corazones. Para ello desarrolla ciertas cualidades como el buen trato, la simpatía, la cortesía o la cordialidad. (Nótese que tres de las doce acepciones del término “política” que aparecen en el Diccionario de la Lengua Española hacen referencia a la cortesía). Pero la cortesía indiscriminada -por decir así- no es tan eficaz como la que se adecúa al ocasional interlocutor, cuando se recuerda su nombre, su ocupación, su pasión, sus intereses. Cuando se lo conoce. Así se llega al corazón del otro, se lo suma a la propia causa, e incluso puede convertir al oponente en aliado. Se atribuye al político francés Joseph Fouché (1759-1820) la siguiente frase descarnada: “Cada hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”. En la búsqueda de ese conocimiento (no siempre “el precio” es económico) el político observa, tantea, semblantea, se informa, e incluso investiga. Quién es el otro. Qué hay en su corazón.

Toda acción política -en especial la acción de gobernar- implica la participación y el concurso de varios hombres. Entre los medios e instrumentos con que cuenta un gobernante para cumplir con los objetivos que pretende alcanzar se encuentra el factor humano, es decir, los hombres que tiene o puede tener a su disposición. Más aún, los objetivos mismos que se propone pueden variar según dicha disponibilidad. Saber con quiénes se puede contar para realizar tal o cual actividad es un desafío que se le impone al político. Aquí también -si se puede decir de este modo- lo antropológico condiciona a lo político.

Así, al mandato socrático de conocerse a sí mismo se agrega, especialmente en política, el mandato de conocer al otro. Con quiénes rodearse, en quiénes confiar y en quiénes no, a quiénes se delega tal o cual actividad -entre muchas otras cosas- exigen ese conocimiento.

Pero cada ser humano es, hasta cierto punto, un misterio. Además de la pregunta acerca de qué es el hombre, en las Sagradas Escrituras (y en particular en los Evangelios) aparece como atributo divino el conocimiento de cada hombre: solo Dios sabe acabadamente lo que hay en el corazón del otro. La historia está llena de anécdotas de lealtades y de traiciones, de amigos que se vuelven enemigos y viceversa. Advertir (descubrir) al posible traidor y desprenderse de él; advertirlo y no poder hacer nada; o no advertirlo y ser tomado por sorpresa: un error que probablemente un político no se perdonaría a sí mismo. Jesucristo advirtió al traidor: sabía lo que había en su corazón, pero lo dejó actuar. Difícil imaginar que grandes hombres políticos -como Julio César- dejen obrar al traidor habiéndolo (quizás) advertido. Al mejor cazador se le puede escapar la liebre.

Naturaleza, cultura, individualidad. Para todos los casos, un buen político debería ser un buen antropólogo.