En su obra Liderazgo, Henry Kissinger describe las experiencias de seis líderes políticos del siglo XX, incluyendo su propia memoria como funcionario del gobierno de Richard Nixon. Escrito poco antes de su muerte, en el último apartado de su Introducción -titulado “El individuo en la historia”- el autor plantea la relevancia de lo que denomina “la agencia humana” frente a las “teorías sobre las inevitables leyes de la historia” (Kissinger cita al historiador francés Fernand Braudel) según las cuales existen ciertas “mareas” o “fuerzas inconclusas de la fortaleza del destino” que convierten en meras superficialidades a los individuos y a sus obras. Según dichas teorías, poca relevancia tendría el individuo frente a los acontecimientos históricos que lo sobrepasan y que lo tienen como mero instrumento, más que como creador. Sin negar la validez de esta teoría, Kissinger sale al cruce rescatando al individuo (el líder) frente a la idea de los procesos impersonales.

Si echamos una ojeada a lo que dejaron escrito algunos de los próceres de nuestra Revolución, nos encontramos con que Belgrano dice en su Autobiografía que la misma fue “obra de Dios”, y Saavedra con que la emancipación americana era “una verdad constante, aunque muy oculta en los corazones de todos”. Es decir, nuestros hombres de Mayo abonarían las teorías de la inevitabilidad de la “fortaleza del destino”, bajándole los decibeles a las objeciones de Kissinger.

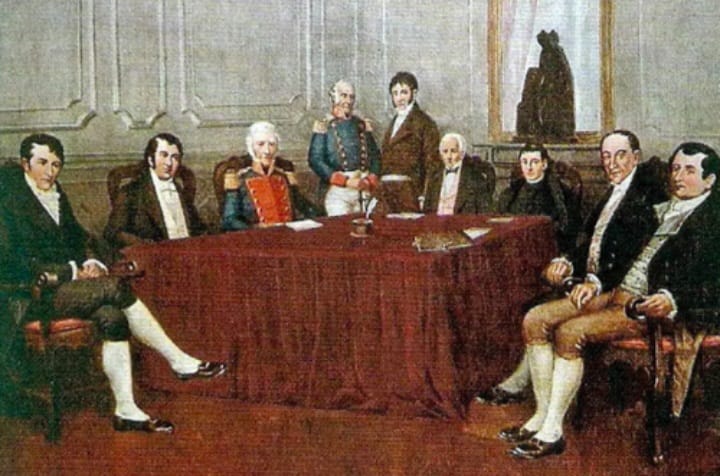

Para dirimir esta cuestión -y si se nos permite esta soberbia pretensión-, llamamos como testigo ante este tribunal al mismísimo Cornelio Judas Tadeo de Saavedra, hijo de Santiago Felipe de Saavedra y de María Teresa Rodríguez Michel, nacido en Otuyo (hoy Bolivia) el 15 de septiembre de 1759, muerto en Buenos Aires el 29 de marzo de 1829.

Desde ya que no pretendemos comparar a Saavedra con los seis líderes seleccionados por Kissinger (Adenauer, de Gaulle, Nixon, Sadat, Lee Kuan Yew y Thatcher). Solo se trata de advertir el factor humano frente a la supuesta marea del destino, en el acontecimiento más destacado de nuestra historia.

Poco antes de su muerte -como Kissinger- Saavedra escribió una Memoria autobiográfica que, como toda autobiografía, es problemática: con sus ventajas y desventajas, obliga al lector a cierto esfuerzo de empatía y a cotejar datos con otras fuentes.

La Memoria de Saavedra se contrae solo a su vida pública y tiene un objetivo manifiesto: dejar a sus hijos su propia versión de los hechos, como respuesta ante las posibles calumnias e injurias que puedan ocurrir después de su muerte, como las tuvo que soportar en vida. Con esta precaución, veamos qué dice nuestro testigo.

Si bien el texto no tiene solución de continuidad, pueden distinguirse los siguientes períodos: las invasiones inglesas y sus consecuencias; la situación de Liniers y la asonada del 1° de enero de 1809; la llegada de Cisneros y la Revolución de Mayo; la labor inicial de la Primera Junta, la asonada del 5 y 6 de abril de 1811 y su posterior salida de la Junta; su largo derrotero como perseguido político hasta su restablecimiento en 1818 y su retiro en 1821, con la reforma rivadaviana.

Quizás hizo bien Saavedra en no darle solución de continuidad a sus memorias, pues, para decirlo vulgarmente, una cosa va llevando a la otra. Todo el relato es una sucesión ininterrumpida de acontecimientos que se encadenan, con breves análisis y reflexiones por parte del autor, donde aparecen en primer plano los hombres con sus decisiones y sus ejecuciones, con sus luces y sus sombras, con una intensa y compleja trama de relaciones interpersonales, todo lo cual fue moldeando el período revolucionario.

En el caso de las invasiones inglesas, Saavedra destaca la estrategia y las acciones de Liniers, la decisión del cabildo de separar a Sobremonte del mando tras la primera invasión, la respuesta negativa de la Corte de Madrid cuando se le pidió ayuda, la consecuente decisión de formar “cuerpos de milicianos urbanos” que elegirían a sus propios jefes (el mismo Saavedra entre ellos), la implementación de “guerrillas” para combatir al ejército inglés y su propia participación rescatando material militar en Colonia para trasladarlo a Buenos Aires, entre otras.

A continuación, aparece el temor de “los europeos” por el poder adquirido por los mencionados cuerpos urbanos criollos (los Patricios de Saavedra entre ellos), la oposición de Liniers a la solicitud para disolverlos que originó “los celos y rivalidades que asomaron entre Patricios y Europeos”, el inicio de las hostilidades de Napoleón contra España, el proyecto de crear Juntas de gobierno españolas en América y la decisión criolla de poner sus armas a las órdenes de Liniers. Todo lo cual derivó en el fracasado complot (o asonada) del 1° de enero de 1809 para destituir a Liniers, que fue aclamado por el pueblo en la plaza, luego de la negociación entre el propio Saavedra y el obispo Lué.

Ya en vísperas de la Revolución, el encadenamiento de sucesos que destaca Saavedra sigue con la cuestionada legitimidad del virrey Cisneros (la extinción de la Junta de Sevilla que lo había nombrado) y su fallido intento de conciliación entre europeos y americanos por aquella asonada, lo cual, “lejos de haber atemperado el hervor de las pasiones entre los contenedores, lo hizo subir al más alto grado”. Como consecuencia de ello -siempre según Saavedra- ya estaba tomada la decisión de asumir el gobierno por parte de los americanos, aunque solo faltaba que “las brevas maduren”.

Seguidamente, el anuncio por parte de Cisneros -el 18 de mayo de 1810- de que solo Cádiz y la isla de León habían quedado “libres del yugo de Napoleón” hizo madurar las brevas y precipitaron la Revolución: la reunión en casa de Nicolás Rodríguez Peña con Belgrano y Castelli, la solicitud del Cabildo abierto, el frustrado intento de Cisneros de buscar el respaldo de los cuerpos armados (Saavedra mismo le comunicó su oposición), las sesiones del cabildo con las fallidas Juntas presididas por Cisneros y la Junta definitiva en que nuestro autor debió ser convencido para ser nombrado presidente de la misma. “Por política -dice Saavedra- fue preciso cubrirla con el manto del señor Fernando VII”.

Hasta aquí, una continua sucesión de decisiones y una colección de acontecimientos protagonizados por hombres que no parecen ser meramente superficiales. No hay en la Memoria de Saavedra leyes inevitables de la historia ni mareas ni fuerzas del destino. Pero es aquí donde el autor agrega una interesante nota al pie en la que ensaya lo que considera causas de la Revolución. Es aquí donde dice: “Que la América marchaba a pasos largos a su emancipación era una verdad constante, aunque muy oculta en los corazones de todos”. Seguidamente, cita los antecedentes de “las tentativas de Tupac-Amaru, de la Paz y de Charcas”, enumera a grandes rasgos los hechos antes referidos y concluye con lo siguiente: “Es indudable, en mi opinión, que si se miran las cosas a buena luz, a la ambición de Napoleón y a la de los ingleses en querer ser señores de esta América se debe atribuir la revolución del 25 de mayo de 1810”.

No hay referencias por parte de Saavedra a teorías o a doctrinas “proféticas o preparatorias” (como diría Marcel Prélot); no están Suárez ni Rousseau; no hay mención a la retroversión de la soberanía ni al contrato social. Tampoco habla de la ejemplaridad de las revoluciones americana o francesa. Solo menciona hechos y hombres. Que Saavedra no nombre lo otro no significa que no haya existido. Pero aun así, es sugestivo que no mencione nada de ello. (Belgrano, en su Autobiografía, dice que se apoderaron de él “las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad” durante su estadía en España en tiempos de la Revolución Francesa).

Por el contrario, para Saavedra, la Revolución fue una cuestión de “oportunidad”, dada por los sucesos mencionados. Sigue diciendo en dicha nota al pie: “Sí, a ellos [los sucesos] es que debemos radicalmente atribuir el origen de nuestra revolución, y no a algunos presumidos de sabios y doctores que en las reuniones de los cafés y sobre la carpeta, hablaban de ella, mas no se decidieron hasta que nos vieron (hablo de mis compañeros y de mí mismo) con las armas en la mano resueltos ya a verificarla”. ¿Es, una vez más, el hombre de acción despreciando al intelectual, o es la verdad de las cosas?

En este punto, se le podría plantear a nuestro testigo el pensamiento contrafactual, que es seductor, aunque infecundo. ¿Hubiese habido Revolución de Mayo sin invasiones inglesas y sin Napoleón? ¿La conformación de los cuerpos militares criollos y la frustrada mediación de Cisneros fueron decisivos o sin ellos solo retrasaba la inevitable emancipación que estaba “muy oculta en los corazones de todos”? El testigo calla.

El relato continúa con los sucesos que determinaron su salida de la Junta, centrándose en las “calumnias” contra su persona (“la tacha de Carlotista”, entre otras) y en la asonada del 5 y 6 de abril de 1811 (“se hizo sin mi noticia ni conocimiento”, dice) que dio lugar a un Juicio de Residencia por parte de la Asamblea de 1813 y a su condena “a la proscripción perpetua” y al destierro. A lo largo de sus posteriores peripecias, cruzando a Chile y viceversa, sobresale la intervención de José de San Martín que, como gobernador de Cuyo, le permitió residir en San Juan; y un curioso diálogo con el entonces director supremo Carlos María de Alvear: este le dice a Saavedra que sus males obedecen a que “en las revoluciones siempre los autores son víctimas”; a lo cual Saavedra responde que “usted mismo también lo ha de ser” (agregando luego que “mi profecía se cumplió a los 20 días”).

Por otra parte, si bien la Memoria no contiene grandes descripciones de personalidades, el factor humano también se evidencia en pequeñas caracterizaciones que hace Saavedra de algunos personajes: El valiente y experimentado Juan José Viamonte, el fanatismo de Francisco Javier de Elío, el carácter bondadoso del corazón de Liniers, la contraposición entre quienes abandonaron sus vidas para hacer la Revolución y los “fríos espectadores” que por conveniencia se sumaron a ella (los primeros experimentando sinsabores y los segundos sacando sus frutos), la ambición y la envidia que se apoderó de los que vieron los primeros progresos de la Revolución, la aversión a su persona de Posadas, la humanidad y compasión de San Martín, la timidez de Rondeau, la pasión y ceguedad de sus acusadores y del “malvado Monteagudo”. También aparecen acuerdos y desacuerdos con el obispo Lué, con Belgrano y con Castelli; las desavenencias dentro de la Junta; las discordias en Chile entre José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins; y el apoyo incondicional de su familia durante su declinación política. Así también, llama la atención la omisión en el texto del fusilamiento de Liniers, las discretas descripciones que hace de las intervenciones de Pueyrredón y la ausencia de calificativos para Mariano Moreno (el “malvado” es Monteagudo). En suma, la insondable trama de relaciones personales que condiciona (¿o determina?) a la vida política.

Si hubiese algo que conceder a la marea o fortaleza del destino, a las leyes de la historia, es quizás aquello que varios autores (Alberdi, por ejemplo) observaron como advenimiento inevitable de la democracia. En efecto, Saavedra comienza su Memoria autobiográfica afirmando que aún en un sistema democrático donde la igualdad “no es sino la ley” pueden distinguirse y jerarquizarse algunos ciudadanos, en especial aquellos que son reconocidos por los servicios prestados a la patria.

Más allá de lo interesante de lo anterior, cierta legitimidad democrática parece estar presente en la conciencia de Saavedra en su relato de los hechos. Hace especial referencia al acuerdo de todos los habitantes de Buenos Aires para oponerse al invasor inglés, a la búsqueda de cubrir “con el manto de la voluntad general del pueblo” a la asonada del 1° de enero de 1809, al respaldo que “el inmenso pueblo” reunido en la plaza le dio a Liniers para mantenerlo en el cargo, al pueblo reunido en la plaza de la Victoria (“llena de gente”) apoyando a la Junta del 25 de Mayo y, en fin, a la participación decisiva del pueblo en la controvertida asonada del 5 y 6 de abril de 1811.

En este sentido, cabría preguntarle si esta especie de conciencia democrática y de soberanía popular estaba ya presente en 1810 o si la fue adquiriendo para la época en que escribió sus memorias. Aquí el testigo no calla: según su relato, en 1809 (un año antes de 1810) fue decisión suya hacer salir a Liniers a la plaza para hacerlo legitimar con el apoyo popular. El “¡Viva don Santiago de Liniers!” bastó para asegurar su permanencia en el cargo. Y pese a negar su participación en la asonada de 1811, también la voluntad popular le aseguraba su propia permanencia -aunque efímera- como presidente de la Junta.

No obstante, las únicas convicciones que expresamente manifiesta Saavedra son la religiosa y el sentido del honor. En uno de los últimos párrafos de la Memoria dice: “Por lo demás, muchos años ha que he perdonado a todos mis enemigos y perseguidores, porque así me lo manda la santa religión que profeso y es conforme a mi carácter genial. […] La obligación que todo hombre tiene de cuidar su buen nombre es la que únicamente me ha conducido en mis defensas” (la cursiva es del original).

A ello habría que agregar cierto respeto por la jerarquía y por la autoridad independientemente de su procedencia, que de algún modo se combina con el honor, con la soberanía popular y problemáticamente con la idea de igualdad. Ya sea por su formación o por su condición de militar, Saavedra relata, trata y menciona con sumo respeto a Beresford, a Auchmuty y a Whitelocke; a Sobremonte, a Liniers y a Cisneros; a Posadas, a Alvear y a Pueyrredón.

En suma, lo que nuestro testigo declara -en verdad, lo que empáticamente podemos advertir en el marco de una autobiografía que pretende cuidar su buen nombre- es la preponderancia del factor humano como creador y protagonista de los acontecimientos por sobre la marea o fortaleza del destino. Ya sea la emancipación americana o la supuesta ola democrática dependen, en última instancia, de que se hagan luz en el corazón de los hombres.