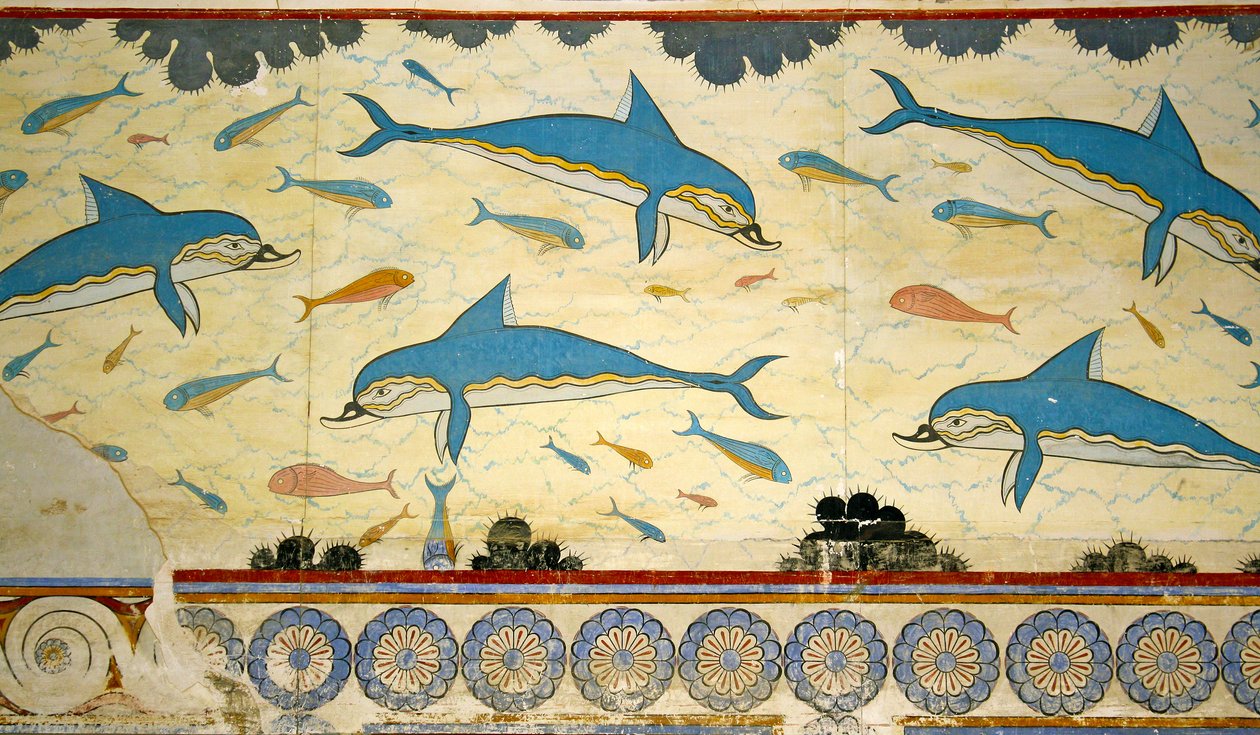

Arte minoico. El fresco de los delfines (1600-1450 AC). Museo arqueológico de Heraclión, Creta.

La asombrosa diversidad de disciplinas que cultivó Aristóteles recorre todo el espectro de interés científico humano. Desde la lógica, la física, la psicología, la metafísica, la política, la ética, la retórica, la poética, hasta los textos biológicos que examinan los seres animados, es decir, que viven. Se adelantó a su época en más de un aspecto. Imaginó los cambios extraordinarios que introdujo la tecnología y sentó las bases para las consideración ética y legal de los animales.

Cierto es que en IV a.C, Aristóteles (2004) no podría haber previsto el refinamiento de las técnicas y el impacto de la mecanización, la tecnología y la robótica. Pero su imaginación frondosa vaticinó que la esclavitud se volvería superflua, pues “si todos los instrumentos inanimados pudieran cumplir su cometido obedeciendo las órdenes de otro o anticipándose a ellas, como […] los autómatas de Hefestos […], si las lanzaderas tejieran solas y plectros tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos” (1253b). No podemos saber si Atenas habría llegado a ser un “gran centro de consumo y [producción]” (Finley, 1974) si las manufacturas se hubieran automatizado. En la actualidad, los escuderos de la IA (Goralski, Tan, 2022) vaticinan que la paliación del hambre compensaría la eliminación de puestos de trabajo, y el porvenir utópico se cumpliría con el cultivo exclusivo de hobbies y actividades inútiles, por el puro placer de la práctica. O sea, las actividades que los antiguos atenienses ejercían precisamente porque tenían esclavos.

No solo hallamos en sus obras la visión del futuro confortable y la expansión del tiempo de ocio, de entretenimiento o de consumo. Desde mediados del siglo pasado, el cultivo de la ecofilosofía y la proliferación de las éticas ambientales han tratado de pergeñar nuevos principios orientadores, de cara a las exigencias del tercer milenio. Destacados pensadores, desde la pionera Rachel Carson, Hans Jonas, Arne Naess, Peter Singer, Cass Sunstein y Martha Nussbaum, han buscado la manera de sortear los escollos teóricos de las teorías contractualistas para fundar una teoría de la justicia que alcance al “animal no humano”, irreprochable en lo moral e inimputable. Cierto es que Kant propuso el deber moral de la compasión con los animales. No los consideraba sujetos de derecho, pues no suscriben contratos (Cortina, 2009). Lo que sí creía es que quien maltrata a un animal y no se compadece de su sufrimiento, se comportará de igual modo con sus semejantes (Nussbaum, 2006).

Nussbaum se doctoró en Harvard en 1978 con una traducción anotada de De Motu Animalium de Aristóteles, seguida de cinco valiosos ensayos interpretativos. Años después publicó su influyente, Women and Human Development: the Capabilites Approach (2000). Las “capacidades”, sostiene, es un modo aggiornado de expresar las “funciones [erga]” (Nussbaum, 1978, p. 105) y “potencias [dynamis]” (Nussbaum, 2000, pp. 72, 83) del vocabulario aristotélico de las obras políticas y las biológicas. Según Nussbaum la estrategia de prolongar el enfoque de las capacidades hacia los vivientes con sensibilidad “esta animado por la idea aristotélica de que hay algo maravilloso y digno de respeto en cualquier organismo natural complejo, y en este espíritu esta dispuesto a conceder ese respeto y reconocer esa dignidad a los animales” (Nussabum, 2006, p. 105). En consecuencia, la pensadora de Chicago sostiene que la actualización de potencias y el despliegue de las capacidades animales, en conformidad con la forma de vida respectiva (psyché o alma) hace que el ser vivo no solo viva, sino que viva bien o mejor. Entonces la capacidad de tener una “vida buena”, el tema recurrente en las obras políticas del Estagirita, se extiende hacia todos los seres vivos con sensibilidad.

En las obras biológicas, la brecha entre ser vivo sentiente y “animal con palabra [logos]” se esfuma sensiblemente, y el vivir bien o “mejor”, se prolonga a todos los seres animados y sentientes. Esto es un verdadero dolor de cabeza para intelectuales de la talla de F. Savater, para quien la máxima “obra de tal modo que todo ser capaz de sentir sienta lo que más pueda agradarle, sin interferencia tuya negativa”, es signo de “extravagancia moral convertida ya en common sense por los herederos de Bentham”. Y más incisivamente: “La colonización emotivista del mundo de la vida pretende […] que la dignidad ya no está ni en lo que se es ni en lo que se hace, sino en lo que se padece[1]. Si bien concedemos los reparos de Savater, la evidencia textual de las obras biológicas aristotélicas se impone con tanta patencia, que sería necedad intelectual no prestarle la debida atención.

Los ejemplos más salientes del L. X de Investigación sobre los animales, titulado “La psicología de los animales” esclarecen la dimensión estrictamente biológica del término psyché. A partir de la minuciosa descripción de las capacidades y funciones de los seres animados con sensibilidad, Aristóteles concluye distinguiendo entre seres que “solo toman parte del vivir” y los que “viven bien”, “florecen” o “prosperan”. Los seres animados tienen psyché, un principio de organización vital conforme al cual despliegan un repertorio de capacidades. Desde la perspectiva física, la forma es “forma de vida”. En consecuencia, los seres animados son estructuras complejas organizadas para poder realizar un conjunto integrado de funciones y actividades en conformidad con su forma de vida. En palabras de Nussbaum, son “sistemas teleológicos”.

Aristóteles observa en los animales “caracteres”, “afecciones del alma” y “disposiciones permanentes del carácter”, los mismos términos empleados prolíficamente en Ética a Nicómacopara referirse al estudio del hombre. Advertimos el uso difuso e indiferenciado de adjetivos y atributos para describir los temperamentos y las facultades animales, en general. En relación con los caracteres, observa la similitud entre los vivos sentientes y el animal que posee logos: “docilidad o ferocidad, dulzura o aspereza, coraje o cobardía, temor u osadía, apasionamiento o malicia, y en el plano intelectual una cierta sagacidad, son semejanzas que se dan entre muchos animales y la especie humana”. Cuando se trata de los comportamientos de los niños, “no difiere[n] prácticamente nada del alma de las bestias durante este período, de manera que no es nada absurdo que los caracteres de los niños, una vez hechos hombres, sean unos idénticos a los de los demás animales, otros, parecidos, y otros incluso equivalentes”.

Respecto de la agudeza de la inteligencia sostiene: “se pueden observar en los comportamientos vitales de los demás animales numerosas imitaciones de la vida humana y, sobre todo, en los pequeños más que en los grandes se puede constatar la precisión de la inteligencia”. En el tratado Sobre del alma (1983) les atribuye la capacidad de interpretación, pues los que poseen audición no solo captan la intensidad y variación de los sonidos, sino que también distinguen la diversidad de significaciones. Es decir, son capaces de interpretarlos, razón por la cual pueden aprender y enseñar a su prole. Ofrece también numerosas descripciones de prudencia, sagacidad y coraje en diversos animados con sensibilidad.Por ejemplo: “La mangosta de Egipto, cuando ve a la serpiente áspid no la ataca sin haber pedido ayuda de otras mangostas”; o “la comadreja, cuando se dispone a atacar a una serpiente, come antes ruda, pues el olor de esta planta perjudica a las serpientes”. Entre la diversidad de caracteres, enunciados en Investigación…: “mansos, indolentes y nada reacios, como el buey; otros son irascibles, obstinados y estúpidos, como el jabalí; otros prudentes y tímidos, como el ciervo y la liebre; otros viles y pérfidos, como las serpientes; otros nobles, bravos y bien nacidos, como el león; otros de buena raza, salvajes y pérfidos, como el lobo. Bien nacido es, en efecto, el animal que procede de un buen linaje, y de buena raza el que no ha degenerado de su propia naturaleza. Asimismo, unos son astutos y malvados, como la zorra; otros briosos, afectuosos y cariñosos, como el perro; otros mansos y fáciles de domar, como el elefante; otros esquivos y cautos, como el ganso; otros envidiosos y presumidos, como el pavo real”. La perdiz es “maliciosa y astuta” y se maravilla de la “astucia de su carácter”. Describe con detalle las “actuaciones inteligentes” de las grullas. Destaca la destreza técnica del jilguero, cuyo nido “está construido con habilidad […] es un trenzado, como una pelota hecha con hilos de lana y la entrada es estrecha”. A la lechuza la considera “cobarde”, pero “de intelecto vivo” y “llena de recursos”.

Merece destacarse que la colección de hábitos (disposiciones permanentes del carácter) del segundo estilo de vida preferible (la vida política) de su Ética (2005) son todas replicadas cuando describe la “osadía”, la “valentía” y la “cobardía”, la “sagacidad”, la “inteligencia”, la “prudencia”, el “coraje”, la “castidad” (¡sic!), la “riqueza de recursos” de los vivos sentientes (los términos en griego son los mismos en ambos textos). Inclusive en un texto político como lo es la Ética a Nicómaco (2005), discierne expresamente variadas modalidades de prudencia —discernimiento— según las actividades que son capaces de realizar los seres con vida: “el hombre no es lo mejor de las cosas del mundo. Y […] lo «saludable» lo «bueno» cosa distinta para hombres y peces […]. Lo «prudente» […] es diferente. Pues cada grupo tiene por prudente a quien considera certeramente aquello que le atañe, y a éste se encomienda: por eso incluso entre los animales decimos que algunos son prudentes —aquellos que parecen tener una capacidad previsora en lo que concierne a su propia existencia”. La distancia entre meramente sobrevivir y el goce de “una existencia mejor” está asociado al florecimiento de funciones y al despliegue de capacidades que posibilitan la vista, el oido, el olfato, la locomoción, la imaginación, la comunicación mediante la voz (dialektós) y la memoria. Entre las múltiples descripciones de la inteligencia de las aves, transcribimos dos ejemplos referidos respectivamente a los sitidos y a los cisnes, que “viven bien”. En todos los casos el vocablo que emplea Aristóteles es eubíoton: “La llamada sitta[2] es de carácter combativo, y tiene una inteligencia ágil, alegre y que le permite tener hábitos ordenados y vivir bien” (1995, 617a); “los cisnes […] habitan en torno a las lagunas y marismas; viven bien, tienen un buen carácter, cuidan mucho de sus crías y alcanzan larga vida” (615a).

Hemos propuesto como cuestión digna de pensarse el desplazamiento de la vida buena hacia animales no humanos. Como hemos sugerido, deberíamos entenderla como una actividad que supera la mera y básica supervivencia y conlleva un despliegue pleno de las capacidades en conformidad con la respectiva forma de vida, pues “[cada ser vivo] desea florecer como la clase de cosa que es” (Nussbaum, 2006, p. 144). La diferencia entre “vivir” y “vivir bien” mera vida y “vida floreciente” o próspera puede extrapolarse hacia los sentientes en general y tal desplazamiento no es una licencia indebida, sino que se funda en los textos biológicos del filósofo.

Bibliografía

Adela Cortina. Las fronteras de la persona: el valor de los animales, la dignidad de las personas, Madrid, Taurus, 2009.

Aristóteles, Acerca del alma, Madrid, Gredos, 1983. Traducción de Tomás Calvo Martínez.

Aristóteles, Investigación sobre los animales, Madrid, Gredos, 1995. Traducción de Carlos García Gual.

Aristóteles, Política, Madrid, Tecnos, 2004. Traducción de Carlos García Gual.

Aristóteles, Ética a Nicómaco, Madrid, Alianza, 2005. Traducción de J. L. Calvo Martínez.

Margaret A. Goralski, Tay Keong Tan, “Artificial intelligence and poverty alleviation: Emerging innovations and their implications for management education and sustainable development”, The International Journal of Management Education, Volume 20, Issue 3, 2022, Article 100662.

Martha Nussbaum, Aristotle´s De Motu Animalium. Text with Translation, Commentary, and Interpretive Essays, Princeton University Press, Princeton, 1978.

Martha Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach, Cambridge, NY, Cambridge University Press, 2000.

Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión, Barcelona, Paidós 2006.

Martha Nussbaum, Justice for Animals. Our Collective Responsibility, New York, Simón & Schuster, 2023.

Moses I. Finley, La economía de la antigüedad, México, FCE, 1974.

[1] Véase la nota de El país, https://elpais.com/opinion/2023-04-01/especies.html#?prm=copy_link.

[2] Los sítidos son un género de aves trepadoras.